Autonome KI-Agenten gelten als nächster Entwicklungssprung der künstlichen Intelligenz, doch zwischen Erwartung und praktischer Umsetzung klafft noch eine erhebliche Lücke. Während Unternehmen wie Block und GSK erste erfolgreiche Implementierungen vorzeigen, kämpft die Branche mit grundlegenden Herausforderungen bei Skalierung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit1Enterprise leaders say recipe for AI agents is matching them to existing processes — not the other way around.

Die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität

Der Markt für KI-Agenten durchlebt derzeit eine Phase intensiver Aufmerksamkeit. Autonome und asynchrone Systeme, die eigenständig in Unternehmensworkflows agieren können, stehen im Zentrum des technologischen Interesses. Die Realität zeigt jedoch ein differenzierteres Bild: Ein Großteil der aktuellen Projekte befindet sich noch in experimentellen Phasen, was zu berechtigter Kritik führt, dass der Hype die tatsächlichen Möglichkeiten übersteigt.

Diese Entwicklung spiegelt ein bekanntes Muster bei disruptiven Technologien wider. Der Übergang von Proof-of-Concept-Demonstrationen zu produktionsreifen Systemen erweist sich als komplexer als zunächst angenommen. Dabei werden fundamentale technische und wirtschaftliche Barrieren sichtbar, die einer nachhaltigen Skalierung im Weg stehen.

Skalierungsbarrieren der KI-Technologie

Die Grenzen der KI-Skalierung manifestieren sich in mehreren kritischen Bereichen. Der Energieverbrauch moderner KI-Systeme steigt exponentiell mit der Modellkomplexität und dem Verarbeitungsvolumen. Parallel dazu führen steigende Token-Kosten zu wirtschaftlichen Beschränkungen bei der breiten Implementierung. Verzögerungen bei der Inferenz verstärken diese Problematik zusätzlich und beeinträchtigen die Benutzerfreundlichkeit in zeitkritischen Anwendungen.

Man kann den Menschen nicht einfach ein Tool geben und ihnen sagen, sie sollen es für sich passend machen; die Tools müssen die Prozesse widerspiegeln, mit denen die Mitarbeitenden bereits arbeiten. Menschliche Nutzer kümmern sich nicht um das technische Fundament – sondern um die Arbeit, die sie zu erledigen versuchen (Brad Axen, Block’s tech lead for AI and data platforms)

Unternehmen entwickeln verschiedene Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung effizienterer Architekturen, optimierten Inferenzprozessen und nachhaltigen Systemdesigns. Diese Ansätze zielen darauf ab, die Leistungsfähigkeit von KI-Agenten zu steigern, während gleichzeitig Ressourcenverbrauch und Betriebskosten reduziert werden.

Praktische Implementierungen: Block und GSK als Fallstudien

Block: Open-Source-Framework für Entwicklerproduktivität

Das Technologieunternehmen Block hat mit “Goose” ein Open-Source-Framework entwickelt, das exemplarisch für den praktischen Einsatz von KI-Agenten steht. Das System automatisiert Code-Generierung, Debugging-Prozesse und Informationsfilterung und erzielt dabei messbare Produktivitätssteigerungen von zehn eingesparten Arbeitsstunden pro Entwickler und Woche.

Die technische Grundlage bildet das Anthropic Model Context Protocol (MCP), das Interoperabilität zwischen verschiedenen KI-Systemen ermöglicht. Goose findet Anwendung in diversen Bereichen, von der Slack-Komprimierung über automatisierte Datenbankabfragen bis hin zur Vertriebsunterstützung. Das erklärte Ziel ist die Schaffung einer intuitiven Benutzeroberfläche, die wie ein menschlicher Kollege agiert und sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert.

GSK: Domain-spezifische Agenten in der Pharmaforschung

GSK verfolgt einen anderen Ansatz durch den Einsatz domain-spezifischer KI-Agenten zur Beschleunigung der Arzneimittelforschung. Das Pharmaunternehmen entwickelt eigene epigenomische Sprachmodelle zur Analyse großer biologischer Datensätze. Diese Spezialisierung ist notwendig, da pharmazeutische Forschung häufig mit Hypothesen und unvollständigen Daten arbeitet, bei denen kein eindeutiger “Ground Truth” existiert.

Die Herausforderung dieser Unsicherheit begegnet GSK durch eine parallele Teststrategie: Mehrere Modelle werden gleichzeitig eingesetzt, um Ergebnisse zu validieren und interne Benchmarks zu entwickeln. Dieser Ansatz kompensiert die inhärente Ungewissheit pharmazeutischer Forschungsdaten durch systematische Redundanz und Kreuzvalidierung.

Übergeordnete Erkenntnisse und Anforderungen

Die Analyse beider Fallstudien offenbart gemeinsame Erfolgsfaktoren und Herausforderungen. Menschliche Expertise bleibt in kritischen Bereichen wie Finanzen und Pharmazie unverzichtbar. KI-Agenten fungieren primär als Verstärker menschlicher Fähigkeiten, nicht als vollständiger Ersatz. Die erfolgreiche Integration erfordert eine sorgfältige Anpassung an bestehende Arbeitsabläufe und Prozessstrukturen.

Beide Unternehmen setzen bewusst auf Open-Source-Technologien und offene Standards. Diese Strategie fördert Innovation durch Zusammenarbeit und verhindert proprietäre Insellösungen. Die Standardisierung von Protokollen wie MCP schafft die Grundlage für interoperable Systeme und reduziert Entwicklungsrisiken.

Technologische Entwicklungsschwerpunkte

Die Weiterentwicklung von KI-Agenten konzentriert sich auf drei Kernbereiche. Energiesparende und nachhaltige Architekturen stehen im Mittelpunkt der Bemühungen um langfristige Skalierbarkeit. Die Optimierung von Inferenzgeschwindigkeit und Datenfilterung zielt auf verbesserte Benutzerfreundlichkeit und reduzierte Latenzzeiten. Strenge Testverfahren zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit werden essentiell für den Einsatz in unternehmenskritischen Anwendungen.

Fazit und Ausblick

Die Zukunft von KI-Agenten hängt maßgeblich davon ab, wie erfolgreich die Integration in bestehende Arbeitsabläufe gelingt und wie effektiv die Kombination mit menschlichem Fachwissen gestaltet wird. Open-Source-Initiativen und standardisierte Protokolle werden dabei eine zentrale Rolle spielen, um die fragmentierte Landschaft zu vereinheitlichen und nachhaltige Innovationen zu ermöglichen.

Der Weg von experimentellen Prototypen zu produktionsreifen KI-Agenten erfordert eine realistische Einschätzung technischer Möglichkeiten und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Die Fallstudien von Block und GSK zeigen, dass erfolgreiche Implementierungen möglich sind, wenn spezifische Anwendungsfälle klar definiert und technische Limitationen berücksichtigt werden. Die nächsten Jahre werden entscheidend dafür sein, ob KI-Agenten ihren transformativen Anspruch einlösen oder als weiteres Beispiel für überzogene technologische Erwartungen in die Geschichte eingehen.

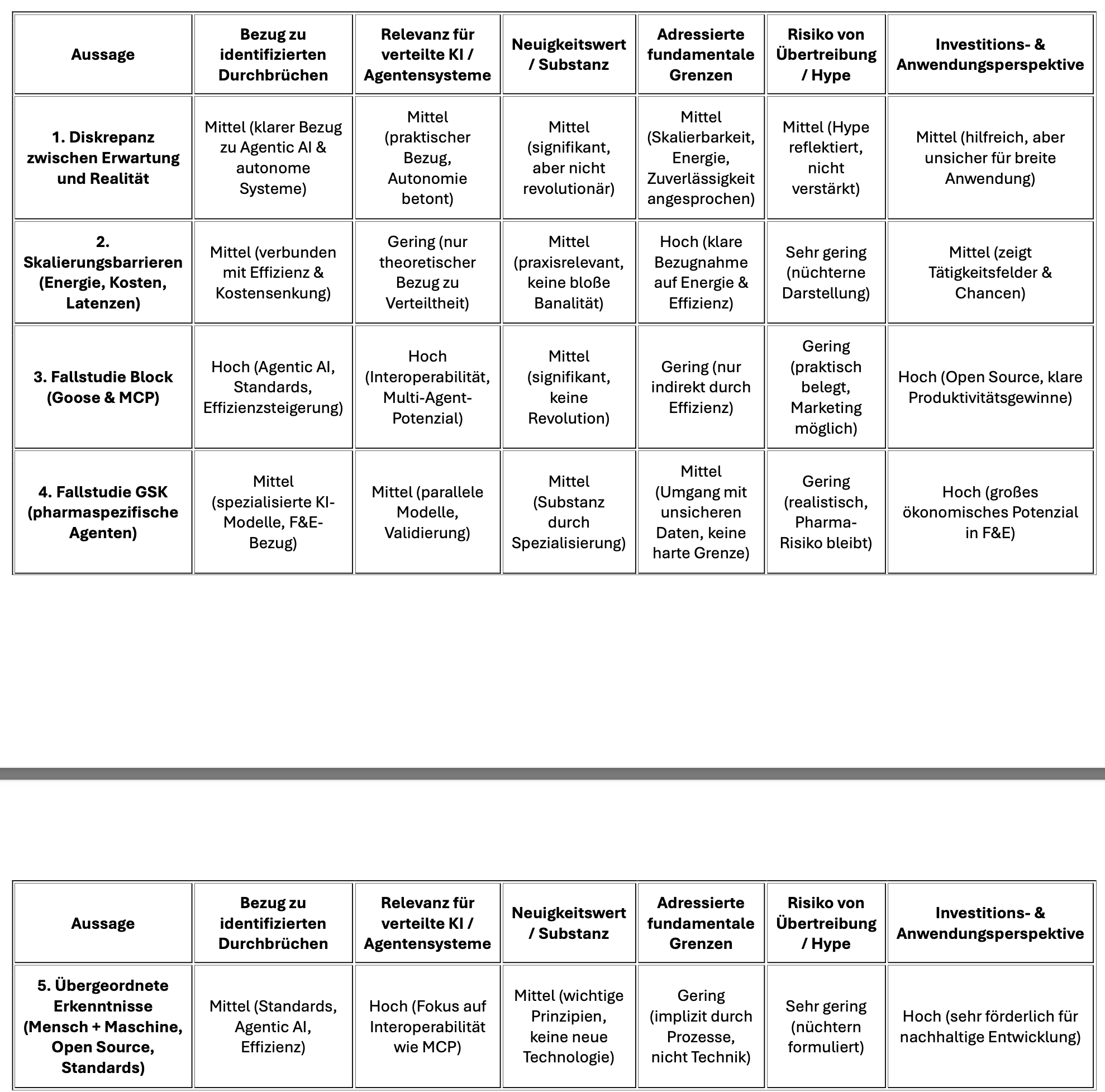

Bewertung nach dem KI-Agenten-Framework