Meta-Kognition, Symbolsouveränität, ethische Urteilskraft – das sind die Schlüsselkompetenzen der KI-Ära, heißt es. Doch seien wir ehrlich: Die meisten Menschen werden diese Fähigkeiten nie entwickeln können. Die Supersymbolökonomie schafft eine neue Klassengesellschaft mit ontologischer Trennlinie. Ein Essay über die unbequeme Wahrheit hinter den optimistischen KI-Narrativen – und die zivilisatorische Herausforderung, vor der wir stehen.

Philosophen lieben elegante Lösungen. Der Mensch als Brückenbauer zwischen den Welten, als Meta-Koordinator von KI-Agentensystemen, als souveräner Bedeutungsarbeiter in der Supersymbolökonomie – das klingt nach einer würdigen Rolle im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Doch hier trifft philosophische Analyse auf soziale Realität. Und diese Realität ist brutal.

Die unbequeme Wahrheit

Die beschriebenen Kompetenzen – Meta-Kognition, Symbolsouveränität, ethische Urteilskraft, Transformationsfähigkeit zwischen drei Welten – sind kognitiv, emotional und kulturell hochanspruchsvoll. Nicht jeder Mensch wird in der Lage sein, als Meta-Koordinator von KI-Agentensystemen zu fungieren, komplexe Multiagenten-Ökosysteme verantwortlich zu dirigieren oder souverän zwischen wissenschaftlichen Modellen, ethischen Prinzipien und praktischer Umsetzung zu navigieren.

Diese Erkenntnis ist unangenehm, aber unvermeidlich. Die Supersymbolökonomie tendiert strukturell zur Elitenbildung – nicht aus böser Absicht, sondern aus der Natur der geforderten Fähigkeiten. Die kognitive Bandbreite, die emotionale Reife, die kulturelle Bildung, die für diese Kompetenzen erforderlich sind, folgen statistisch einer Normalverteilung. Auch das beste Bildungssystem der Welt kann aus dieser Verteilung keine Gleichverteilung machen. Begabung, Interesse, biografische Prägung, neurokognitive Ausstattung – all dies variiert fundamental zwischen Individuen.

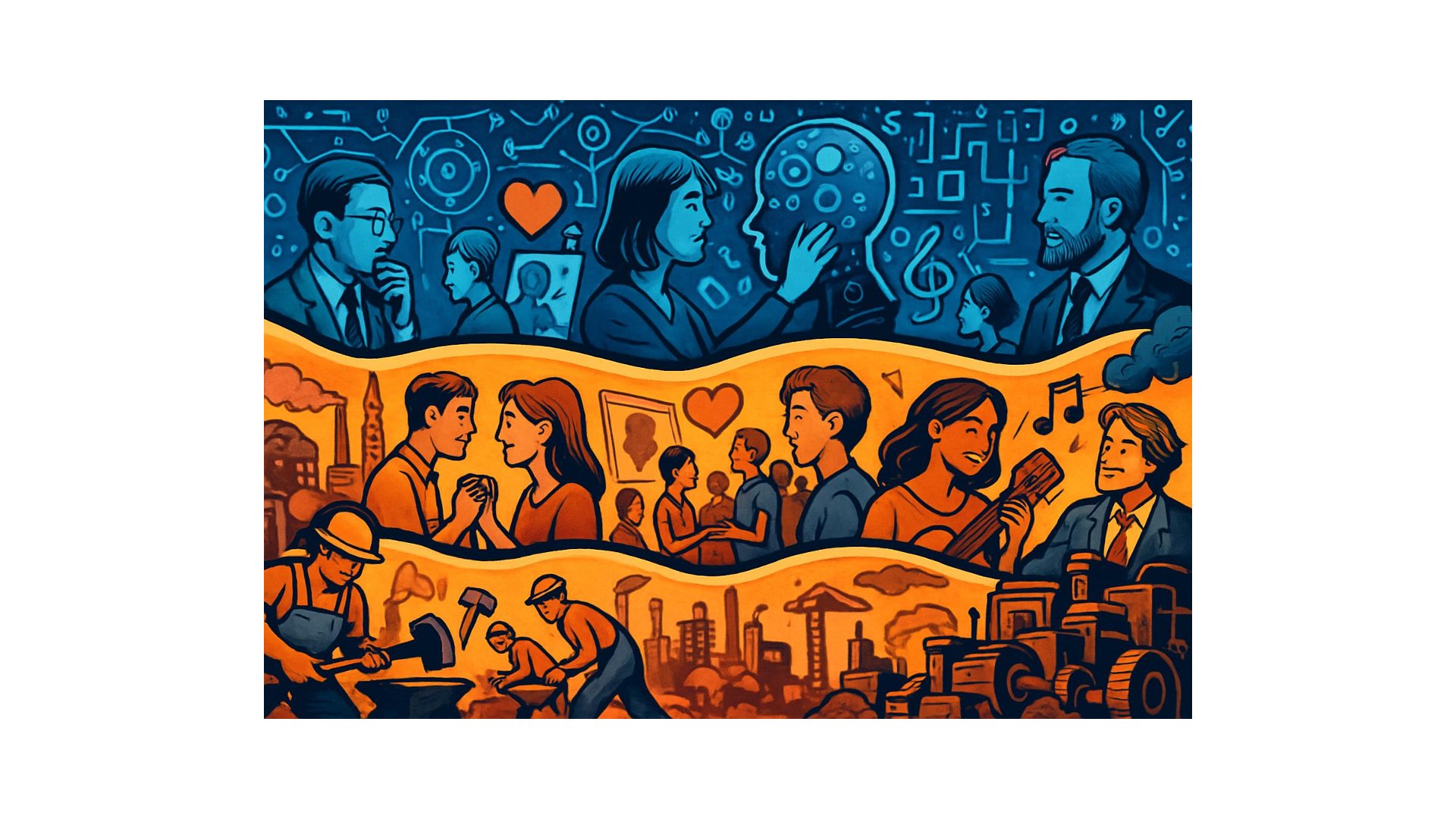

Ganz brutal formuliert: Für die Mehrheit der Menschen bleibt — im Sinne der 3‑Welten-Lehre von Karl Popper — als relevantes Tätigkeitsfeld primär Welt 1, die physische Welt der materiellen Prozesse und Objekte. Teile von Welt 2 – emotionale Intelligenz, zwischenmenschliche Beziehungen, subjektives Erleben – bleiben zugänglich. Aber Welt 3, die Sphäre der objektivierten Symbolsysteme, wird für die meisten faktisch unzugänglich – nicht im Sinne passiven Konsums (jeder kann Texte lesen, Musik hören), sondern als produktives, wertschöpfendes Handlungsfeld.

Diese Schließung ist radikal: Welt 3 war historisch das Terrain demokratischer Teilhabe. Wer lesen und schreiben konnte, hatte Zugang zum öffentlichen Diskurs. Wer argumentieren konnte, konnte politisch partizipieren. Wer einen Beruf erlernt hatte, konnte durch Symbolarbeit (Buchhaltung, Konstruktion, Verwaltung) Einkommen generieren. Die Supersymbolökonomie hebt diese Zugänglichkeit auf. Die Eintrittshürde in Welt 3 – die Fähigkeit zur Meta-Reflexion, zur souveränen Navigation in komplexen Symbolsystemen, zur kreativen Rekombination – wird so hoch, dass sie für die Mehrheit unüberwindbar wird.

Die Konsequenz: Eine neue Klassengesellschaft mit ontologischer Trennlinie. Nicht mehr nur unterschiedliche Positionen innerhalb derselben Welt, sondern Zugang zu verschiedenen Welten:

- Die Symbol-Elite: Operiert souverän in allen drei Welten, vor allem aber generiert sie aktiv in Welt 3. Sie schafft die Theorien, Modelle, Codes, Narrative, die die Gesellschaft strukturieren. Sie dirigiert KI-Agentensysteme, definiert Problemstellungen, setzt Prioritäten. Ihre Macht ist fundamental: Sie definiert die symbolischen Ordnungen, innerhalb derer alle anderen operieren.

- Die Welt-2-Praktiker: Menschen, die in emotionaler Intelligenz, sozialer Kompetenz, kreativer Performanz arbeiten – Therapeuten, Pfleger, Künstler, Coaches. Sie bewegen sich primär in Welt 2, der subjektiven Sphäre. Ihr Wert ist real, aber begrenzt: Sie gestalten nicht die Strukturen, sie wirken in ihnen.

- Die Welt-1-Restanten: Die wachsende Mehrheit, deren Tätigkeiten entweder in physischer Arbeit bestehen (soweit nicht automatisiert) oder so einfach sind, dass sie minimale Wertschöpfung generieren. Sie sind Konsumenten von Welt 3 – sie nutzen Apps, befolgen Algorithmen, konsumieren Content – aber nicht Produzenten. Ihre Lebenswelt ist materiell, unmittelbar, ohne Gestaltungsmacht über die symbolischen Ordnungen, die ihr Leben strukturieren.

Jenseits der Wertschöpfung: Die Sinnfrage

Dies führt zu einer fundamentalen Frage, die über ökonomische Analysen hinausgeht: Was ist mit jenen, die in der Supersymbolökonomie keine Wertschöpfungsrolle finden? Die klassische Antwort des Kapitalismus – „Wer nicht produktiv ist, hat keinen Wert” – wird hier zum existenziellen Problem. Denn im Unterschied zu früheren Transformationen, wo Unqualifizierte zumindest Muskelkraft verkaufen konnten, bietet die Supersymbolökonomie für rein physische Arbeit kaum noch Nachfrage. Und die Umschulung zur Symbolarbeit stößt an kognitive Grenzen, die nicht voluntaristisch überwindbar sind.

Drei Szenarien sind denkbar:

- Szenario 1: Ökonomische Marginalisierung. Die Gesellschaft akzeptiert faktisch eine Mehrklassenstruktur. Eine symbolkompetente Elite generiert den Großteil der Wertschöpfung, während wachsende Teile der Bevölkerung von Transferleistungen abhängig werden. Bedingungsloses Grundeinkommen wird zur notwendigen Infrastruktur, nicht aus Großzügigkeit, sondern aus Systemstabilität. Die Gefahr: Sinnverlust, soziale Fragmentierung, politische Radikalisierung jener, die sich ökonomisch überflüssig fühlen.

- Szenario 2: Diversifizierung des Wertbegriffs. Die Gesellschaft erkennt, dass ökonomische Wertschöpfung nicht der einzige Maßstab menschlicher Bedeutung ist. Care-Arbeit, kulturelle Produktion, soziales Engagement, lokale Gemeinschaftsbildung werden explizit aufgewertet – nicht als Restposten für die „Unproduktiven”, sondern als eigenständige Sphären des Wertvollen. Dies erfordert allerdings eine kulturelle Revolution: Die Abkehr vom Produktivitätsdogma, die Anerkennung nicht-ökonomischer Sinnstiftung.

- Szenario 3: Hybride Modelle der Teilhabe. KI-Agentensysteme werden so gestaltet, dass sie auch Menschen mit durchschnittlichen Fähigkeiten ermöglichen, komplexe Aufgaben zu bewältigen – nicht als autonome Orchestratoren, aber als assistierte Praktiker. Die Technologie wird zum Kompensator kognitiver Unterschiede: Was der eine durch Meta-Kognition leistet, erreicht der andere durch gut designte KI-Assistenz. Dies setzt allerdings voraus, dass Technologieentwicklung explizit Inklusionsziele verfolgt – ein Anspruch, der dem Marktmechanismus nicht inhärent ist.

Bildung: Notwendig, aber nicht hinreichend

Damit zurück zur Bildungsfrage, jetzt realistischer gerahmt: Ja, Bildungssysteme müssen sich radikal transformieren. Ja, die Kultivierung von Meta-Kognition, Symbolkompetenz, ethischer Urteilskraft ist essenziell. Aber nein, dies wird nicht ausreichen, um alle Menschen zu Symbol-Orchestratoren zu machen. Bildung kann Potenziale entwickeln, aber keine Potenziale erschaffen, die nicht angelegt sind.

Die ehrliche Antwort erfordert eine Doppelstrategie:

Für jene mit hohen kognitiven Kapazitäten: Intensive Förderung jener Meta-Kompetenzen, die in der Supersymbolökonomie zentral sind. Nicht, um Eliten zu privilegieren, sondern weil diese Gruppe faktisch Gestaltungsmacht haben wird – und diese Macht ethisch verantwortlich ausgeübt werden muss. Elite-Bildung darf nicht Selbstzweck sein, sondern muss explizit auf gesellschaftliche Verantwortung verpflichtet werden.

Für die Mehrheit: Befähigung zu einem guten Leben jenseits von Spitzenwertschöpfung. Dies bedeutet: Grundlegende Orientierung in der Symbolwelt (um nicht manipulierbar zu sein), Fähigkeiten zur Lebensbewältigung, Zugang zu sinnstiftenden Tätigkeiten, Kultivierung emotionaler und sozialer Intelligenz – und die Entwicklung einer Haltung, die eigenen Wert nicht ausschließlich aus ökonomischer Produktivität bezieht.

Die zivilisatorische Herausforderung

Die Supersymbolgesellschaft stellt uns damit vor eine Frage, die tiefer reicht als ökonomische Optimierung: Wie organisieren wir eine Gesellschaft, in der ein signifikanter Teil der Bevölkerung nicht mehr über Erwerbsarbeit integriert werden kann? Dies ist nicht primär ein technisches oder pädagogisches Problem, sondern ein zivilisatorisches.

Die philosophische Analyse zeigt: Wertschöpfung im KI-Zeitalter erfordert hochspezialisierte, anspruchsvolle Kompetenzen. Die soziale Realität zeigt: Diese Kompetenzen werden ungleich verteilt bleiben. Die ethische Konsequenz: Wir brauchen neue Modelle der Zugehörigkeit, Teilhabe und Sinnstiftung, die nicht auf universeller ökonomischer Produktivität basieren.

Das KI-Zeitalter ist damit nicht nur eine ökonomische oder technologische Transformation, sondern eine anthropologische Zäsur: Der Übergang von einer Gesellschaft, die Menschen primär als Produktionsfaktoren versteht, zu einer Zivilisation, die menschliche Würde und Teilhabe jenseits ökonomischer Verwertbarkeit begründen muss. Die Supersymbolökonomie zwingt uns, eine alte Frage neu zu stellen: Was macht einen Menschen wertvoll, wenn nicht seine Arbeitskraft? Die Antwort auf diese Frage wird darüber entscheiden, ob die KI-Revolution zur Emanzipation oder zur Fragmentierung führt.

Das Schweigen der Optimisten

Die meisten Debatten über KI und Arbeit weichen dieser Frage aus. Sie flüchten sich in technologische Heilsversprechen („Bildung wird alle befähigen!”) oder ökonomische Beschwichtigungen („Neue Jobs entstehen!”). Doch die harte Wahrheit ist: Die Supersymbolökonomie schafft eine Gesellschaft, in der kognitive Kapazitäten zur zentralen Ressource werden – und diese Ressource ist fundamental ungleich verteilt.

Wir stehen vor einer Wahl: Entweder akzeptieren wir diese neue Ungleichheit und gestalten Mechanismen, die ein würdiges Leben auch für jene ermöglichen, die nicht zur Symbol-Elite gehören. Oder wir verdrängen die Realität weiter – bis die soziale Spannung sich in Krisen entlädt.

Die erste Option erfordert Mut zur Ehrlichkeit und die Bereitschaft, den Wertbegriff neu zu denken. Die zweite führt in eine Gesellschaft der Verbitterung, in der sich wachsende Teile der Bevölkerung ökonomisch überflüssig und sozial unsichtbar fühlen.

Das KI-Zeitalter zwingt uns zur Wahrheit – über die Grenzen menschlicher Fähigkeiten, über die Natur von Wert, über die Grundlagen menschlicher Würde. Diese Wahrheit ist unbequem. Aber sie ist der einzige Ausgangspunkt für eine humane Gestaltung der Zukunft.