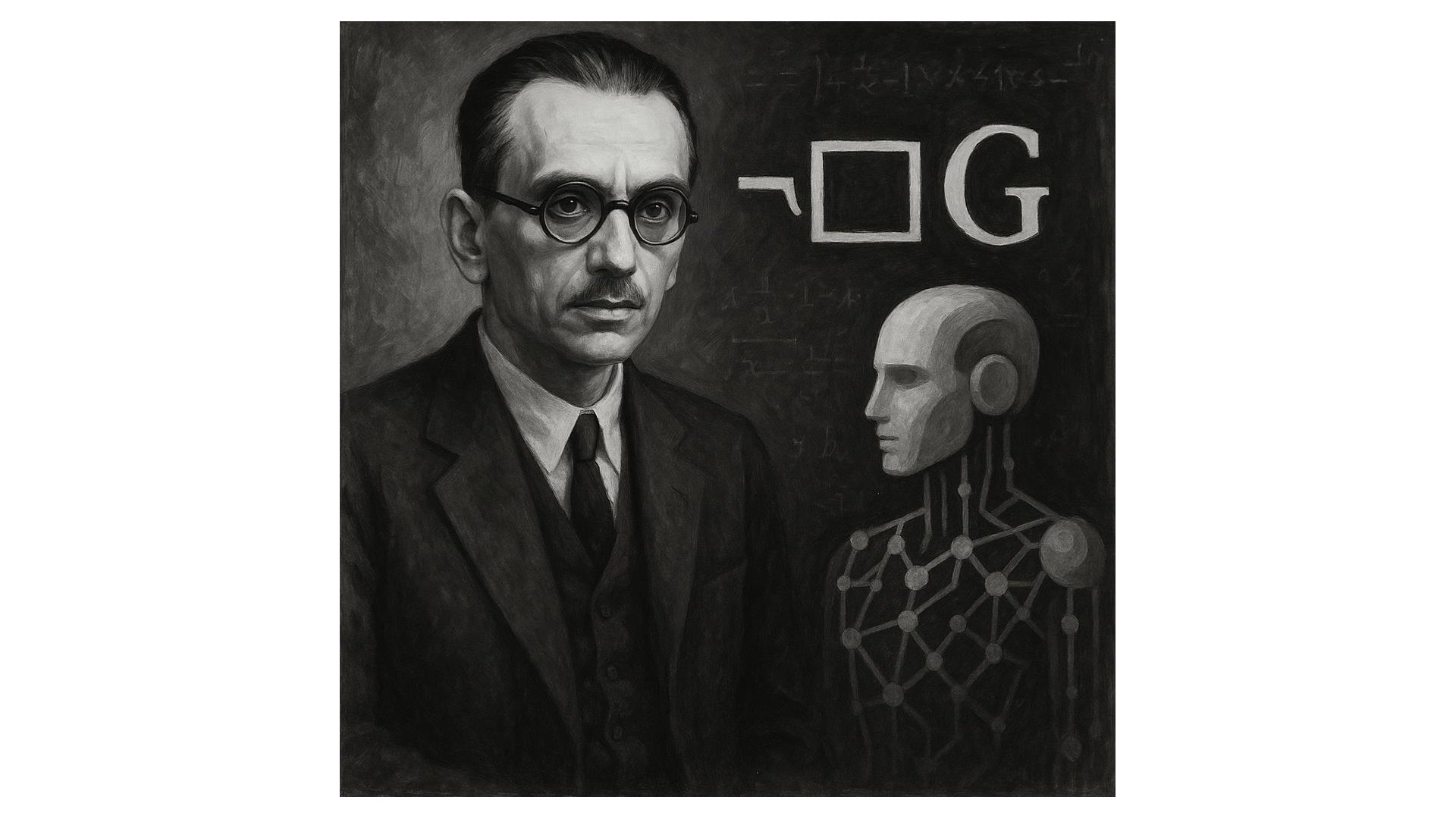

Als Kurt Gödel 1931 seine Unvollständigkeitssätze formulierte, erschütterte er die Grundfesten der mathematischen Logik und setzte einer jahrhundertealten Vision ein jähes Ende. Diese beiden fundamentalen Theoreme zeigen auf unwiderlegbare Weise die prinzipiellen Grenzen formaler, widerspruchsfreier axiomatischer Systeme auf, wie sie in der Mathematik und insbesondere der Arithmetik verwendet werden. Aber auch für die Verteilte Künstliche Intelligenz ist das nicht ohne Folgen.

Die beiden Säulen von Gödels Revolution

Der erste Unvollständigkeitssatz offenbart eine verblüffende Wahrheit: In jedem hinreichend starken, widerspruchsfreien formalen System existieren Aussagen, die weder bewiesen noch widerlegt werden können. Dies bedeutet nichts weniger, als dass nicht jede wahre, in diesem System formulierbare Aussage auch beweisbar ist. Es gibt also stets “wahre”, aber unentscheidbare Aussagen – mathematische Wahrheiten, die für immer im Schatten der Ungewissheit verharren.

Der zweite Satz geht noch weiter und trifft das Herz jeder systematischen Selbstgewissheit: Ein solches System kann seine eigene Widerspruchsfreiheit nicht vollständig mit den Mitteln beweisen, die es selbst bereitstellt. Die Konsistenz eines hinreichend starken Systems bleibt für das System selbst unbeweisbar – es kann sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der Ungewissheit ziehen.

Die mathematische Architektur des Beweises

Gödels geniales Vorgehen beruhte…