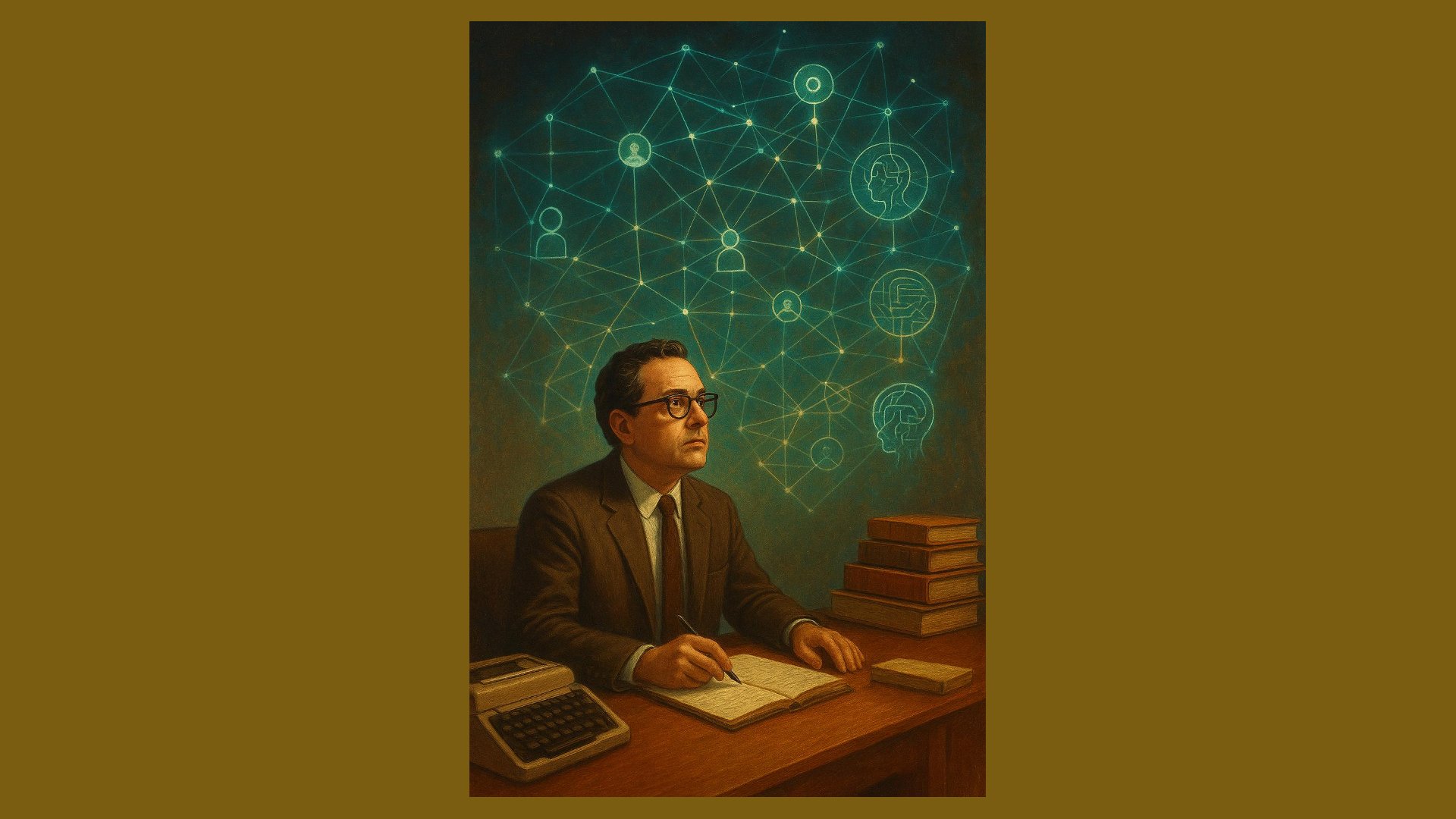

Als Daniel Bell 1973 seine Theorie der postindustriellen Gesellschaft entwickelte, gab es weder Internet noch Smartphones, weder Google noch ChatGPT. Dennoch beschrieb der amerikanische Soziologe mit erstaunlicher Präzision nicht nur die Grundstrukturen unserer heutigen Wissensökonomie, sondern auch das Konzept der „intellektuellen Technologien” – jene methodischen Systeme zur Wissensverarbeitung, die heute als Multiagentensimulation und verteilte KI unsere Gesellschaft durchdringen. Seine zentrale These: Nicht einzelne Technologien, sondern ein fundamentaler Wandel in der Art, wie Wissen kollektiv erzeugt und angewendet wird, transformiert die Gesellschaft. Ein Blick zurück zeigt, wie visionär seine Analyse der „Spiele zwischen Personen” war – und welche Gefahren er übersah.

In einer Zeit, als Computer noch ganze Räume füllten und das Internet eine ferne Zukunftsvision war, entwarf Daniel Bell bereits das Bild einer Gesellschaft, die uns heute vertraut vorkommt. Seine 1973 formulierte Theorie der postindustriellen Gesellschaft wirkt rückblickend wie eine Blaupause für das digitale Zeitalter – nicht weil er konkrete Technologien vorhersagte, sondern weil er die tieferliegenden strukturellen Veränderungen erkannte, die unsere Welt prägen würden.

Die fünf Dimensionen des Wandels

Bell identifizierte fünf zentrale Dimensionen, entlang derer sich die postindustrielle Gesellschaft entwickeln würde. Seine Prognosen lesen sich heute wie eine Bestandsaufnahme der Gegenwart: Der wirtschaftliche Schwerpunkt sollte sich von der Industrie zu Dienstleistungen verschieben – eine Entwicklung, die in allen OECD-Staaten eingetreten ist, wo Dienstleistungen heute den größten Anteil am Bruttoinlandsprodukt ausmachen.

Die Berufsstruktur sollte sich hin zu Wissens- und Expertenberufen wandeln. Tatsächlich sind Informatiker, Data Scientists, Biotechnologen und Analysten zu den Leitfiguren der modernen Arbeitswelt geworden, während klassische Industriearbeiter kontinuierlich an Bedeutung verloren haben. Was Bell als „axiales Prinzip” bezeichnete – die Dominanz theoretischen Wissens als Innovationstreiber – manifestiert sich heute in der Art, wie Algorithmen, mathematische Modelle und wissenschaftliche Theorien den technologischen Fortschritt bestimm…